La rédaction

Démocratie Participative

30 juin 2022

L’histoire de l’autre jour, c’était une femme blanche agressée à Paris, Julie Bertholet.

Ce n’était pas tellement ça l’histoire, mais plutôt le fait qu’elle soit originaire de Suisse, qu’elle soit violoniste – une réminiscence de la femme bourgeoise éduquée du 19ème siècle – et qu’elle ait annoncé son intention de retourner dans son pays parce que Paris est un coupe gorge.

Tous les mâles beta blancs de droite ont immédiatement réagi de la même manière, stimulés par le rêve de tout mâle beta : une princesse blanche à sauver qui les remercie en couchant avec eux.

Forcément, les médias de la réaction ont sauté sur le gigot, espérant que la victime éplorée retourne au bercail de l’homme blanc – éplorée, meurtrie, penaude.

« J’ai commis une erreur, je vous demande pardon, je coucherai avec vous désormais. »

C’était l’attente.

Voici l’histoire in extenso, pour archivage.

Dépouillée de ses bijoux, menacée avec un couteau en plein jour dans l’indifférence générale, la violoniste virtuose Julie Berthollet, 25 ans, installée dans la capitale française depuis cinq ans et demi, a vécu un choc alors qu’elle allait prendre le métro.

– «Jeudi 23 juin, vous avez fait part sur votre compte Instagram d’une agression à Paris. Que s’est-il passé?

– Julie Berthollet: La veille, à 7 heures, en sortant de chez moi, boulevard Rochechouart, dans le IXe arrondissement, je cherchais un taxi afin de me rendre à la gare de Lyon pour prendre le TGV en direction de Genève. En bonne Suissesse, j’avais une demi-heure d’avance. Soudain, un jeune homme s’est approché de moi et a tenté de voler mon téléphone. Comme j’ai de la force dans les mains, grâce à ma pratique du violon, j’ai résisté. J’ai serré mon iPhone et j’ai crié: «Ça va pas? Espèce de lâche!» L’individu est parti. Ensuite, par réflexe, j’ai utilisé les gestes barrières: j’ai mis mon téléphone au fond du sac, mon sac en bandoulière devant moi. Jamais sur le côté, jamais derrière.

– Quelqu’un a-t-il réagi?

– Aux alentours, il y avait de la circulation, des livreurs, mais personne n’a bougé. C’est banal. Les gens sont tellement habitués aux vols de sac à main et de téléphone… J’ai positivé en me disant que ça allait bien se passer. Je sais que le quartier n’a pas bonne réputation, mais je n’ai aucun préjugé. Je me suis mise sur le côté le plus lumineux de la rue et le plus exposé. A la station, comme aucun taxi ne venait, j’ai appelé un Uber, mais il a annulé la course. J’avais une valise avec moi, plus un petit sac dans lequel je mets mon chat, Hoshi. Je n’avais pas mon instrument.

« Je n’ai aucun préjugé, mais je mets au point une stratégie pour ne pas finir dépouillée dans les quartiers à propos desquels j’ai des préjugés. »

Julie avec son chat à nom japonais Bertholet

– Comment avez-vous rejoint la gare?

– En métro. En bas des marches de la ligne 4, un homme m’a dépassée et m’a regardée avec un air mauvais, plein de haine. Il m’a dit: «Toi, avec tes parures!» J’avais deux colliers, un bracelet et trois bagues, comme toutes les filles. Il a tendu les deux mains et m’a brusquement arraché le bracelet et les colliers. J’ai perdu l’équilibre et je suis tombée. J’ai une griffure au cou. J’ai eu le réflexe de me relever. J’ai couru en remontant les marches dans le but de le rattraper. L’un des deux colliers est en or. Il a une valeur sentimentale, je l’ai reçu de ma mère à ma naissance. Au même moment, le type a sorti un couteau. Les usagers montaient et descendaient. Ils s’écartaient même en lui laissant assez d’espace pour m’agresser…

– Qu’avez-vous ressenti?

– Je n’ai pas réfléchi. L’adrénaline m’a aidée à vouloir récupérer mes bijoux dans sa main droite. J’avais plus peur de son regard que de la lame visible dans sa main gauche. A sa hauteur, j’ai lâché: «Rends-moi mon collier!» Il m’a poussée très violemment et je suis partie en arrière, sur le dos. Je me suis éclatée par terre. J’ai atterri sur les coudes, mon dos a heurté les marches. Ma tête était intacte, heureusement. Le choc m’a coupé le souffle…

– Personne n’a bougé?

– Personne. C’est l’indifférence totale. Une jeune femme du bureau de la RATP est sortie de son guichet et elle est venue vers moi. Un homme, en passant, a dit le plus normalement du monde: «Il avait un couteau», et il a poursuivi son chemin. Moi, je n’arrivais pas à parler, je n’arrivais plus à respirer. Je me suis relevée et je suis allée vers mon chat. J’ai pleuré. La demoiselle m’a demandé si je souhaitais appeler les pompiers. J’ai répondu que non. J’ai pris le métro en larmes. Le voyage a duré une demi-heure.

– Vous avez pu appeler quelqu’un?

– J’ai envoyé un message à ma mère. Elle m’a appelée. Une fois à la gare de Lyon, j’ai pleuré sans discontinuer. Le premier réflexe est, me semble-t-il, de s’arrêter, dans ces cas-là, et de proposer de l’aide à une personne en détresse. Et là, toujours rien. C’est chacun pour soi. On se sent à l’extérieur de tout. On voit passer un flot humain, comme si nous vivions en dehors de la réalité.

– Aviez-vous déjà vécu cela?

– Oui. Un vol de téléphone dans une rame de métro. Trois personnes s’étaient écrasées sur moi et m’avaient fait les poches. Une autre fois, avec ma sœur Camille, en rentrant d’une soirée, j’avais une bouteille de bière à la main que je n’avais pas consommée. Un type a commencé à harceler ma cadette (23 ans, ndlr). Il voulait la toucher et lui disait des choses dégueulasses. Il était 22 heures. J’ai fait: «Si tu t’approches, je t’éclate la bouteille sur le crâne.» Il est parti. Personne n’a réagi.

– Vous avez déclaré sur Instagram vouloir quitter Paris. Vraiment?

– C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Après des mois de concerts, nous avons, avec Camille, rattrapé les shows annulés pendant le covid. Moi, je venais en Valais, à Anzère, retrouver ma mère et me reposer. Ensuite, j’allais rendre visite à ma grand-mère dans le Jura. Je voulais me reposer quelques jours, être bien. Pendant le trajet en TGV, j’ai continué à pleurer. J’étais choquée. Les femmes assises en face de moi ont détourné le regard. J’avoue que j’ai perdu foi en l’humanité… Entre Paris et Genève, j’ai écrit à la brigade de gendarmerie du IXe, dont j’avais l’adresse e-mail. Je déposerai plainte en rentrant.

– Où souhaiteriez-vous habiter?

– Avec Camille, nous avions fièrement acheté notre petit appartement parisien. Là, je songe à déménager et à revenir en Suisse. Idéalement, je voudrais m’installer en Lavaux; je cherche un 2 pièces. Je ne veux plus vivre dans un endroit où l’individualisme est omniprésent. Je n’ai absolument pas les épaules pour supporter toute cette violence ambiante. A Paris, lorsqu’on dit bonjour à quelqu’un, il le prend comme une agression. C’est autre chose en Suisse. Ici, les gens sont polis, on n’ignore pas l’autre. Je ne veux pas être loin de ma sœur. Je pense qu’elle ira vivre à Annecy, où nous avons grandi toutes les deux. Chacune a sa vie, mais, ensemble, nous avons nos habitudes et notre carrière.

– Au lendemain de ce choc, qu’est-ce qui vous a le plus marquée?

– D’abord, le fait que j’ai maximisé les chances de me faire planter une lame en essayant de récupérer mes bijoux. J’ai pris un très gros risque. Ensuite, que je n’en mettrai plus, du moins à l’extérieur. Le comble, c’est que je culpabilise d’en avoir porté. Et il est évident que je ne prendrai plus le métro. J’ai des bleus dans le dos, sur les côtes, sur les coudes, j’ai mal à la nuque… Et la marque de griffure de l’agresseur sur mon cou me dégoûte. Mais ça passera.

– Cette violence ordinaire induisait-elle déjà des changements de comportement chez vous?

– Avec ma sœur, nous avons des stratégies d’évitement. Nous habitons Paris depuis cinq ans et demi. On fait attention le soir. On évite certains quartiers, on baisse le regard dans la rue. On porte souvent des survêtements amples. En principe, on ne tient jamais notre téléphone de façon visible en main. On marche là où il y a du monde. On ne rentre jamais seule le soir, si on a bu un peu. De toute façon, Camille ne consomme pas d’alcool.

Mais pourquoi cette « stratégie d’évitement » ?

Pour « éviter » qui ?

Et de quelle race est ce qui ?

Y a-t-il un ensemble de données récurrentes qui expliquent cet « évitement » ?

– Monique, votre maman, a déjoué une agression à Paris. Comment?

– Nous revenions d’un concert, très chargées avec nos bagages et nos instruments. La voiture qui la ramenait l’a laissée à distance de chez elle, pas devant la porte. Quelqu’un l’a suivie. Elle a senti sa présence. Elle s’est retournée, lui a mis un coup de sac dans la figure et elle a hurlé: «Je vais te démolir!» Il a eu peur et il a décampé.

– Vingt-quatre heures après les faits, quelles sont les séquelles de cette agression?

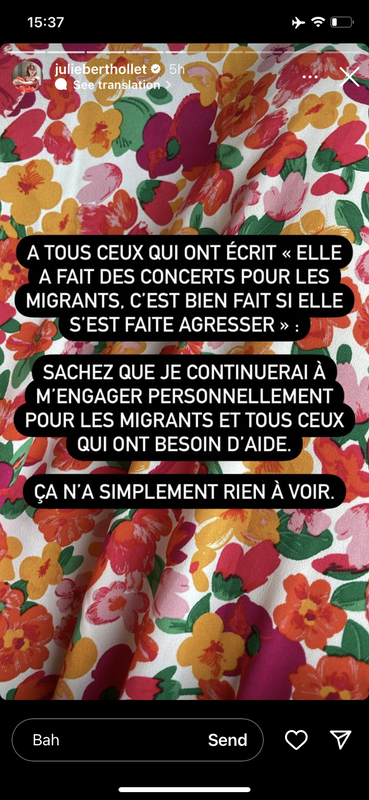

– Je suis épuisée. Je dors mal. Je revois en boucle le regard de cet homme. Cette image occupe mon esprit, elle tourne sans arrêt dans ma tête. Je ne pense qu’à ça. Je vais consulter. Si cela avait concerné un ami ou une amie, j’aurais suggéré un traitement EMDR, l’hypnose pour effacer les traumatismes. Ce que je vais faire. Pour me calmer, j’écoute du piano, surtout Chopin. Cette beauté me fait du bien face à la laideur du monde. Après mon post sur Instagram, j’ai eu beaucoup de messages négatifs, agressifs, moqueurs. Là, je bloque. Je me consolerai avec du chocolat noir à la fleur de sel. Le meilleur, je l’achète à Delémont.

Elle va devenir grosse.

Évidemment, en ce monde, les actions entraînent des réactions, ce que les femmes ont rarement la capacité d’appréhender, ayant le cerveau saturé d’émotions chaotiques.

Les mâles beta pensent que cette agression est de nature à changer cette traînée.

Avec le tapis rouge que déploient les médias réactionnaires pour cette pouf blanche, Julie est en train de rapidement compenser le gros stress qu’elle éprouvait après son agression face à l’indifférence totale des gens accoutumés à la sauvagerie de la société française post-européenne.

L’indifférence des gens replace la femme à sa juste position dans l’histoire : celle d’une créature fragile dont seule la valeur sexuelle peut la protéger en lui permettant de trouver un protecteur masculin de qualité – un mari donc. Mais trouver un mari, c’est dire au revoir à la libération totale de l’hypergamie, c’est-à-dire de ne plus pouvoir utiliser sa chatte pour parasiter socialement, le seul ascenseur social qui a jamais existé.

Ce que font les médias de droite actuellement en lui accordant une surmédiatisation, c’est de remettre cette garce sur le chemin de la putasserie insolente propre aux femmes blanches contemporaines. En constatant que les mâles blancs répondent massivement présent, la garce se dit que finalement, il existe encore ce filet de sécurité masculin (blanc) qui lui permet de continuer à jouer les putes contre sa race en maintenant l’impératif hypergame d’ouverture totale des frontières.

Laissez ces garces se sentir en sécurité ne serait-ce qu’un heure et le shit testing reprend de plus belle.

Le paradigme sociétal actuel, c’est que l’homme doit être simultanément aux deux bouts du spectre des attentes des femmes, en fonction de la situation d’une femme à un instant T.

Il doit être faible et apathique pendant les 40 premières années de cinéma féministe d’une gonzesse X. Il doit en même temps être un homme qui prend ses responsabilités et agisse comme un homme, c’est-à-dire qui assume le rôle traditionnel des hommes parallèlement dénoncé comme une « construction sociale » par l’ingénierie féministe. Bien entendu, il ne doit pas pour autant occuper la place qui revient traditionnellement à un homme qui prend ses responsabilités : le patriarcat.

Mais c’est par définition impossible. Il n’y a pas d’hommes forts qui se mettent au service des femmes. C’est l’un ou l’autre.

D’où le dilemme grandissant chez les femmes ouest-européennes exposées aux mâles dominateurs allogènes et à la violence inhérente dont ils font preuve contre les femmes.

« Lâchez la bride aux caprices et aux passions de ce sexe indomptable, et flattez-vous ensuite de le voir, à défaut de vous-mêmes, mettre des bornes à son emportement. Cette défense est la moindre de celles auxquelles les femmes souffrent impatiemment d’être astreintes par les moeurs ou par les lois. Ce qu’elles veulent, c’est la liberté la plus entière, ou plutôt la licence, s’il faut appeler les choses par leur nom. Qu’elles triomphent aujourd’hui, et leurs prétentions n’auront plus de terme! »

– Caton l’Ancien, musulman romain bien connu

Lorsque la traînée blanche moderne est une féministe victorieuse, l’homme blanc doit se taire et accepter l’ouverture totale des frontières. Mais quand la situation tourne à la catastrophe, l’homme blanc doit répondre présent à l’appel de la femme éplorée et régler les problèmes, y compris au risque de sa vie. Ce qui trahit une profonde aspiration au collectivisme chez les femmes : c’est aux « autres » (« à la société », i.e. aux hommes blancs) de corriger les erreurs de choix ou de comportement des femmes, sans contreparties. Les femmes « fortes et indépendantes » sont les premières à refuser la moindre responsabilité quand les problèmes surgissent.

D’où les lamentations de cette garce : « mais personne ne réagit ! ».

«Ce qui m’a choquée, c’est le manque d’humanité. Personne n’est venu vers moi pour me demander comment j’allais» témoigne Julie Berthollet, à la suite de ses agressions, dans #LaMatinale pic.twitter.com/xzHz9GCPOK

— CNEWS (@CNEWS) June 30, 2022

Dans la tête de Julie, la protection masculine est un dû qu’elle est en droit d’exiger, sans rien en échange.

C’est son mode par défaut, comme toute femme forte et indépendante®.

L’absence de toute autocritique propre à la pensée féminine se manifeste pleinement chez Julie qui n’imagine pas pourquoi les hommes ne sont pas naturellement à son service.

Le problème ici, c’est qu’à force de rééduquer les hommes blancs dès la maternelle pour qu’ils se comportent comme des femmes en fuyant le conflit frontal – le but des féministes étant de les priver de leur avantage comparatif physique en cas de confrontation – les femmes commencent à se sentir de plus en plus mal à l’aise dans un environnement racialement hostile où l’homme blanc ne remplit pas de fonction protectrice.

Personne (les hommes) ne réagit, en effet, parce que personne (les hommes présents) n’a plus de billes dans le jeu. Dans une société féministe multiraciale où la femme contrôle légalement le processus reproductif de bout-en-bout, a fortiori dans une métropole cosmopolite où on ne trouve que des individus anonymes qui ne seront rien les uns pour les autres 30 secondes après s’être croisés, rien n’oblige ni n’incite un homme blanc vis-à-vis des femmes.

Pour qu’une défense collective naturelle existe, il doit exister une tribu constituée dans la durée dont les réflexes d’autodéfense sont constamment mobilisés pour la survie du groupe. La complémentarité des rôles sexuels, dans le système ethno-tribal, enseigne à chacun sa place dans le dispositif pour la perpétuation de l’espèce, ses droits et devoirs. Or, pour la société tertiarisée restructurée par le féminisme, les femmes n’ont que des droits et les hommes que des devoirs. Du moins, tant que le pigeon blanc joue le jeu.

Ne faites jamais ça :

Consigne de bienséance à l’usage des maladroits. pic.twitter.com/pAu5gazxHw

— Grégory Roose (@gregoryroose) July 1, 2022

Dans les sociétés individualistes, féministes, sururbanisées occidentales où l’individu est dégagé de toute fidélité – et obligation – envers son groupe racial (et désormais sexuel) d’appartenance, au nom de la condamnation de tout « déterminisme » anthropologique qui serait une entrave à la liberté individuelle, l’empathie tribale (blanche) n’a plus d’utilité. Au contraire, c’est une entrave à la mobilité sociale. D’autant plus que l’individu est pris en charge par l’État et les multinationales pour tous ses besoins vitaux et qu’il n’a plus besoin de compter sur un groupe social et racial susceptible d’exiger de lui le respect de normes et de traditions. Mieux, le « nous » blanc est proscrit comme le mal absolu en démocratie®, l’autre nom du marché en expansion permanente.

En revanche le « nous » des autres groupes raciaux ou sexuels est glorifié. Le tribalisme n’est pas interdit, bien au contraire, à la condition qu’il ne soit pas blanc et hétérosexuel. C’est l’exaltation permanente de la « diversité », le tribalisme non-blanc.

Dans une économie fondée sur la délocalisation de la production vers le tiers-monde et la délocalisation de la consommation du tiers-monde vers l’Occident, le « nous » tribal blanc dresseur de frontières est un ennemi à abattre. La libération de l’hypergamie des femmes blanches (le féminisme) est d’ailleurs parallèle à la dénationalisation total du capitalisme occidental tout comme à la mise en place de l’immigration de masse.

Il était inévitable que le capital utilise le féminisme pour empêcher toute insurrection autochtone de nature à l’empêcher d’allouer géographiquement les consommateurs du tiers-monde selon ses besoins.

Dans ce système, la résistance du « nous » des mâles autochtones au remplacement racial est une entrave que l’on peut inhiber en mobilisant la donnée invariable qu’est l’hypergamie féminine.

On ne peut pas d’un côté criminaliser le « nous » de l’homme blanc au nom de l’antiracisme et du féminisme dans les grands médias de l’oligarchie car il « opprimerait » les femmes blanches et les allogènes, et de l’autre escompter que l’homme blanc se sacrifie gratuitement pour une pute random dans les transports. Surtout dans une ville où il est sociologiquement garanti à 99% que cette pute soit une adepte de l’invasion totale des mâles marron et une garce castratrice en puissance. Qui voudrait mettre en danger la dernière chose qu’il a – sa vie personnelle – pour un individu dont la survie dépend de votre défaite raciale ?

C’est exactement ce qu’exigent les femmes blanches lorsqu’elles disent, mollement ou agressivement, que les terres de l’homme blanc ne lui appartiennent pas – le message implicite de l’antiracisme -, puisque ces terres appartiennent à tous les mâles de la terre qui veulent bien se donner la peine de venir les baiser. Cela tout en exigeant de l’homme blanc qu’il intervienne quand les choses tournent mal avec ces mêmes mâles marron.

Au bout d’un moment, malgré la propagande et la rééducation des hommes blancs, l’instinct de survie prend l’ascendant. Les femmes fortes et indépendantes doivent se débrouiller seules, comme des mecs. C’est précisément ce qu’elles exigent et lorsqu’elles l’obtiennent, elles appellent l’homme à la rescousse, tout en continuant de le traiter en larbin, anticipant déjà le retour prochain à la « normale » féministe.

La duplicité des traînées est absolue. L’homme blanc doit constituer une réserve d’eunuques personnelle à laquelle toute femme blanche a le droit, par défaut, sans devoir fournir d’explication et encore moins de contreparties.

C’est la vision de la société féministe et c’est aussi la société telle qu’elle fonctionne actuellement puisque les sociétés occidentales ont été refondées à partir du 20e siècle sur la satisfaction de l’hypergamie féminine.

Tout ça n’a pas besoin d’être conscientisé par l’homme blanc pour qu’il adapte son comportement.

Cette apathie des hommes blancs est à la fois le fruit d’un puissant travail de castration psychologique entreprit par l’État et ses matrones de l’ÉdNat dès le plus jeune âge des garçons, et d’un constat logique qu’il n’a plus aucun intérêt à s’investir.

Avec l’ouverture des frontières, la division des tâches sexuelles suit désormais une ligne raciale : à l’homme blanc d’être le pourvoyeur beta, au mâle marron agressif d’être le conquérant sexuel. Mais cela ne fonctionne que tant que l’homme blanc accepte de se faire pigeonner.

Pour qu’il accepte cette arnaque perpétuelle, les femmes utilisent ce qu’elles utilisent le mieux : le chantage affectif.

C’est pour cette raison que j’explique ici, encore et encore : n’aidez jamais une femme inconnue dans la rue, sous aucun prétexte.

Oui, votre instinct millénaire vous pousse à défendre une femme blanche, mais les conditions sociales, raciales et sexuelles ont drastiquement changé depuis un siècle, ce que votre génétique n’a pas pu intégrer.

Vous devez réprimer cet instinct pour agir rationnellement dans ce nouveau contexte.

Si vous agissez impulsivement en aidant une garce random dans la rue :

- Vous risquez d’être tué ou grièvement blessé sans rien gagner de tangible (sexuellement), survie en milieu multiracial oblige

- Vous risquez de sérieuses conséquences sociales une fois la justice antiblanche enclenchée si vous utilisez la force contre des agresseurs allogènes – racisme antiblanc d’état oblige

- La garce « sauvée » est confortée dans ses conditionnements de pute de base : « je peux faire ce que je veux, il y aura toujours un filet de sécurité » (le pigeon blanc)

On ne défend que les femmes de son clan, c’est-à-dire : sa mère, sa femme/sa fiancée, sa fille, ou les membres de sa famille élargie. C’est-à-dire celles avec lesquelles vous avez un contrat biologique.

Plus les femmes se sentiront en danger, plus elles devront négocier la seule chose de valeur qu’elles ont (le sexe) pour bénéficier d’une protection. C’est à ce moment-là que l’avantage comparatif de l’homme qu’est sa force physique revient en force sur le marché où la demande en hommes dotés des qualités viriles est en très forte progression.

Les garces doivent apprendre la modestie, offrir quelque chose en échange et perdre leurs réflexes de princesses.

Bref, perdre l’ascendant dans la négociation.

Le bullshit féministe ne peut paradoxalement marcher que dans une société patriarcale blanche mourante, mais encore suffisamment ordonnée. Dès que le féminisme produit ses pleins effets sociaux et précipite l’implosion générale de l’ordre social (castration nationale), les polarités sexuelles se reforment dans l’épreuve du chaos généré : la femme se cache, tremble et obéit, l’homme domine, s’affirme et commande.

Ne vous y trompez pas : elles aiment ça

Je développerai là dessus plus tard, mais l’immigration allogène est au moins autant une mauvaise nouvelle qu’une bonne nouvelle. Comme tout phénomène il est à la fois destructeur et constructeur.

Le féminisme et la démocratie de marché sans-frontiériste contiennent en elles le germe de la renaissance de l’ordre aryen.

Il nous faut passer par le chaos pour reforger des hommes nouveaux. Cela implique la destruction de l’État maternocrate et la reprise en mains de la société par une humanité blanche masculine endurcie par la lutte. Mais cela n’adviendra pas dans une société de pousseurs de caddies.

Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐

Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐